Kaiserreich (1871 - 1918)

Die Gründung der „Höheren Töchterschule“

Schulunterricht oberhalb der Volksschulen fand im 19. Jahrhundert „natürlich“ nach Geschlechtern getrennt statt: Es gab „Höhere Knabenanstalten“ und es gab „Höhere Töchterschulen“. Allerdings zeigten sich zwischen beiden Zweigen deutliche Unterschiede. Das höhere Schulwesen für Jungen entwickelte sich sehr viel früher und systematischer, und vor allem waren es – in Preußen wie in Köln – nahezu ausschließlich öffentliche Schulen.

Eine über den Elementarunterricht in den Volksschulen hinausgehende Bildung auch für Mädchen wurde dagegen lange Zeit nur an privaten Schulen oder Pensionsanstalten geboten. Davon gab es in Köln mehr als 20, insgesamt waren sie deutlich vielgestaltiger und weniger normiert als die Jungenschulen. Und sie standen fast alle in kirchlicher Trägerschaft oder hatten zumindest eine starke konfessionelle Akzentuierung. Die meisten waren entsprechend der konfessionellen Verteilung in Köln katholisch (z.B. die Erzbischöfliche Ursulinenschule), nur sehr wenige evangelisch (z.B. die Schule der evangelischen Gemeinde in der Antoniterstraße). Noch in der Weimarer Republik gab es mindestens 10 staatlich anerkannte private höhere Mädchenschulen, doppelt so viele wie öffentliche Schulen.

Im Jahr der Reichsgründung 1871 – später als in manch anderer Stadt - wurde in Köln die erste städtische und damit konfessionell nicht gebundene höhere Mädchenschule gegründet (die spätere Königin-Luise-Schule). Die Planungen hatten bereits 1869 begonnen, waren dann aber durch den deutsch-französischen Krieg 1870/71 (der in der Reichsgründung mündete) unterbrochen worden. Auch danach gab es noch manche Konflikte zu lösen. So warnte etwa – auch unter dem Eindruck des Kulturkampfes – der Erzbischof die Elternschaft zunächst ausdrücklich vor dem Besuch der „konfessionslosen“ Schule.

Ein ganz wesentlicher Grund für die Einrichtung war die Kostenfrage. „Alle Privatschulen verfolgten […] auch wirtschaftliche Ziele und müssten daher kostspielig sein. Nähmen sie nur ein mäßiges Schulgeld, so seien die Leistungen […] entsprechend schlecht. Städte bräuchten aus den Anstalten keinen Gewinn zu erzielen und könnten die besten Lehrkräfte heranziehen. Daher seien von der Gemeinde unterhaltene Schulen für viele ein Bedürfnis“. Qualitativ hohe Bildung zu einem erschwinglichen Preis war also „eine moralische Verpflichtung“ der Stadt gegenüber ihrer Bürgerschaft.

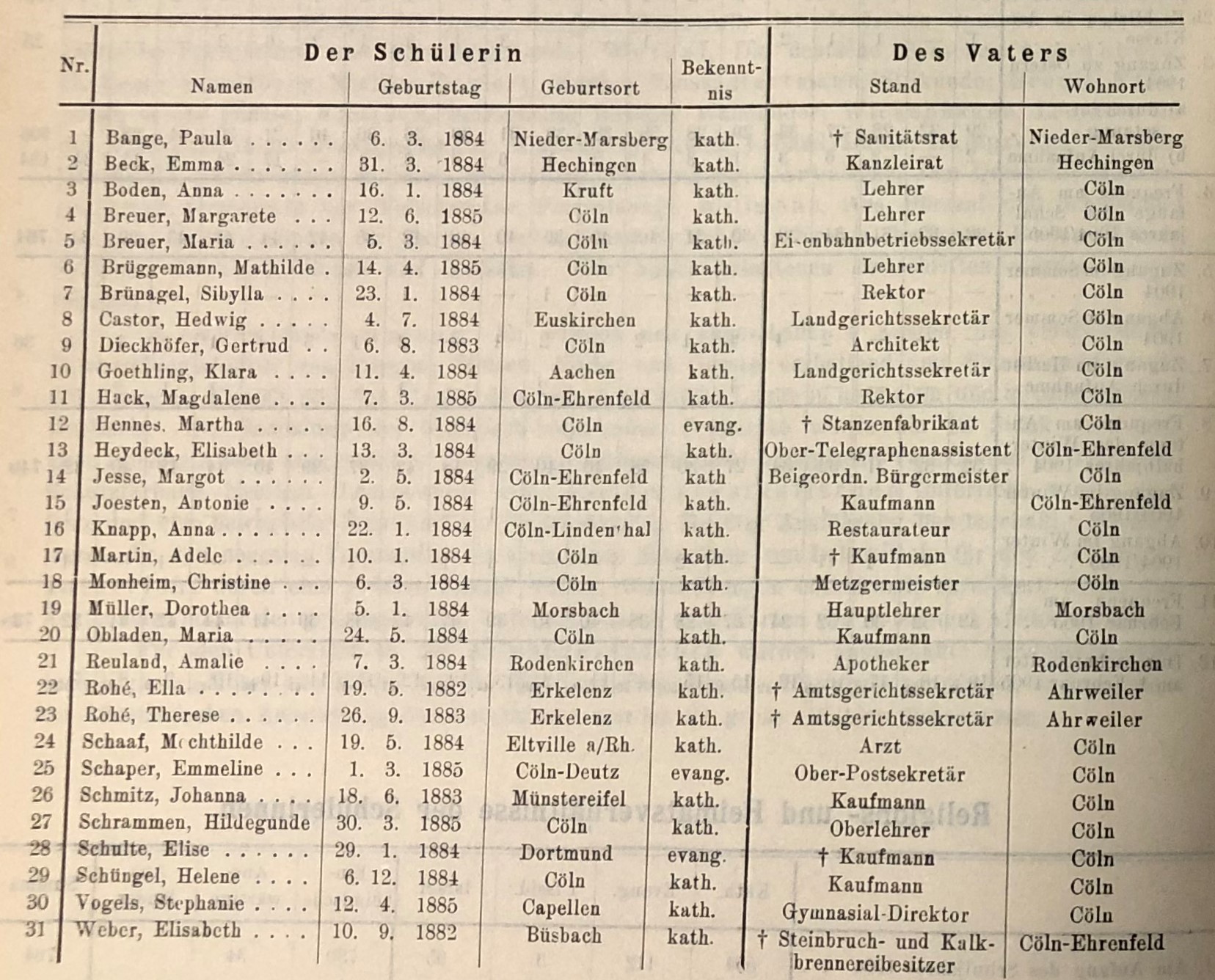

Dennoch waren es „nicht die Kinder der untersten Stände, wofür die Anstalt gegründet werden solle. Vielmehr habe man namentlich Eltern im Auge, die zu den gebildeteren Classen zählen, die aber nicht die Mittel besitzen, um große Ausgaben für die Erziehung ihrer Kinder machen zu können.“ Im Jahr 1900 lag das Schulgeld bei 130 Mark – halb so viel wie an den privaten Schulen, aber etwa der doppelte Monatslohn eines Arbeiters. Dazu kamen weitere Kosten: „für Sporttrikots, Turnschuhe, Hefte, Bücher, Zirkel und Malkasten, Zeichenblöcke und Füllfederhalter, (in späterer Zeit auch für die Schülerwochenkarte und Extrafahrten). Und man musste jetzt anständig angezogen sein“. Die Väter waren dementsprechend vor allem Beamte, Ärzte, Anwälte oder selbstständige Geschäftsleute. Zwar erweiterte sich im Lauf der Zeit die soziale Herkunft der Schülerinnen, dennoch blieb die Töchterschule eine Anstalt für die Wohlhabenderen, vor allem aus dem Bürgertum; die Kinder von Arbeitern – also die Masse der Bevölkerung – fand sich kaum.

Die neue Schule sollte vor allem zwei Bildungsziele verfolgen – mit einer ganz klaren Priorisierung. „Innerhalb der von der Natur dem Mädchen gesetzten Grenzen soll es seinen Wirkungskreis suchen und für diesen dem Verstande Klarheit, dem Herzen Nahrung zuführen. Aber es verschmähe, mit ungründlicher Vielwisserei […] sich und andere zu blenden oder irgendwie gar in die Sphäre des Mannes hineintreten zu wollen. Kurz, das Mädchen soll herangebildet werden vor allem zur Tochter, die der Schmuck des Hauses und die Stütze der Mutter, dann die tüchtige Hausfrau und die gute und kluge Mutter ihrer Kinder werden soll. Oder wenn das Mädchen allein und ledig bleibt, soll es eine angemessene Tätigkeit anzustreben vermögen.“ Dieses Bild von einer spezifisch weiblichen Bildung, die auf das eigentliche Lebensziel – die Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter – vorbereitete, sollte noch sehr lange im gesamten höheren Mädchenschulwesen vorherrschend sein.

Nur für den Übergang bis zur Eheschließung oder den (bedauerlichen) Ausnahmefall dauerhafter Ehelosigkeit sollte es die Möglichkeit einer „angemessenen Tätigkeit“ geben – auch dies im Rahmen der zeitgenössischen Vorstellung vom „weiblichen Wesen“ vor allem im sozialen, karitativen, pädagogischen Bereich.

Zu diesem Zweck war der schließlich zehnjährigen neuen Schule (vom Beginn der Schulpflicht mit sechs Jahren bis zum Alter von 16) eine zweijährige Lehrerinnenbildungsanstalt angeschlossen. Hier konnten Schülerinnen die Qualifikation als Lehrerin für Volksschulen, mittlere und höhere Mädchenschulen erreichen – für lange Zeit die einzige Möglichkeit einer höheren Berufstätigkeit. Wie viele Mädchen diesen Weg gingen und tatsächlich dauerhaft eine eigenständige Existenz als Lehrerin suchten, ist unbekannt. Viele werden es aber nicht gewesen sein. Denn in der Gesellschaft und im Selbstbild der allermeisten Frauen bestand das Lebensziel in der Rolle als Hausfrau und Mutter. Eine eigenständige berufliche Existenz auf Dauer war schon deshalb eine große Ausnahme. Erschwerend kam der „Lehrerinnenzölibat“ hinzu, der 1880 durch Ministererlass eingeführt und (mit Unterbrechungen) bis in die frühen 1950er Jahre angewendet wurde. Demnach mussten Lehrerinnen unverheiratet sein, andernfalls folgte die Kündigung.

Aus heutiger Perspektive fällt ein Urteil natürlich anders aus, für die Zeitgenossen standen aber offensichtlich die neuen und größeren Möglichkeiten für Mädchen im Vordergrund. So wuchs die Zahl der Schüle-rinnen schnell. Hatte man 1871 mit 34 Mädchen begonnen, so waren es im Schuljahr 1877/78 bereits 560, im Jahr 1901 über 700; 1910 lag die Zahl sogar bei 1100, später pendelte sie sich bei etwa 750 ein, also ungefähr auf dem heutigen Stand. Die Nachfrage aus der Elternschaft wurde schließlich so groß, dass der Direktor selbst die Einrichtung einer zweiten städtischen höheren Mädchenschule forderte. Zum Schuljahr 1902/03 wurde daher die „Städtische Höhere Mädchenschule II“ (die spätere Kaiserin-Augusta-Schule) eröffnet. Bis 1913 folgten noch drei weitere: die (spätere) Merlo-Mevissen-Schule (1909), das Lyzeum III in Lindenthal (1912) und die höhere Mädchenschule in Mülheim (1876 gegründet, 1913 eingemeindet).

Das Schulgebäude

1876 bezog die Schule einen Neubau, den sie bis zu seiner Zerstörung im 2. Weltkrieg nutzen sollte. Nach den Maßstäben der Zeitgenossen handelte es sich um ein hochmodernes Schulgebäude im angesagten Stil des „Historismus“ – bereits der übernächsten Generation von Schülerinnen erschien der düstere Pomp der Gründerzeit allerdings „altmodisch und verstaubt“.

Im Vorderhaus befand sich die Dienstwohnung des „Zeus“, des „Herrn Director“ – sie nahm den gesamten 1. Stock ein. Die hohen Fenster im 2. Stock gehörten zur Aula, in der alle offiziellen Veranstaltungen und Festivitäten stattfanden. Der wesentliche Teil der Lehrsäle und Fachräume, die Höfe und der Turnsaal befanden sich im zweiten Gebäudeteil, der sich weit nach hinten erstreckte. Im Vergleich zu heute scheint die Zahl der Unterrichtsräume recht gering – in der Tat hatte die Schule schon bald zu wenig Platz, und dieses Problem sollte dauerhaft bestehen bleiben. Zudem wirkt sie recht verwinkelt, mit vielen verschiedenen Treppenhäusern, in denen man sich sicher gut verstecken konnte – wie in unserem heutigen Neubau.

Die Schülerinnen hatten ihre ganz eigene Vorstellung von dem, was wichtig war. Da waren natürlich vor allem die Pausenhöfe – die „Spielplätze“ – links und rechts neben dem Hinterhaus; es soll sogar einen Dachgarten gegeben haben – aber nur für die Oberstufe. Neben dem Haupteingang befanden sich die Wohnung und die Loge des „Kastellans“, des Hausmeisters. Kam man zu spät, musste man peinlicherweise hier klingeln, um eingelassen zu werden. Wichtig waren aber auch die Kellerfenster darunter – denn in den Pausen konnte man heimlich durch sie hinausklettern, um zum Bäcker nebenan zu rennen.

Den prägendsten Eindruck hat aber ein anderer Raum hinterlassen: das Foyer hinter dem Haupteingang mit der großen Treppe. Hier fand einer der wichtigsten Akte jeder Schulkarriere statt. Um die höhere Schule besuchen zu dürfen, musste man nämlich eine Aufnahmeprüfung bestehen, und die Ergebnisse wurden vom „Zeus“ auf dieser Treppe verkündet. Generationen von Schülerinnen müssen hier gestanden haben, voller Spannung und Aufregung - aber auch voller Angst vor der Schande des Scheiterns.

Boomende Schule in einer boomenden Stadt

Das neue Schulgebäude wurde an der St. Apern Straße errichtet. Damit lag es wirklich zentral, unmittelbar vor der alten römischen Stadtmauer (deren Verlauf heute noch sichtbar durch den Römerturm und den Helenenturm markiert wird), aber noch innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer (der heutige innere Ring). Köln war in dieser Zeit eine „Boomtown“, die bald aus allen Nähten zu platzen schien. Im Zuge der Industriellen Revolution stieg die Zahl der Einwohner von 50 000 (um 1820) auf 130 000 (1871), auf 280 000 (1890) und schließlich auf knapp 400 000 (um 1900). Um dieser Entwicklung Raum zu geben, wurde ab 1881 die mittelalterliche Stadtmauer abgerissen, an ihrer Stelle entstand der „Ring“, wie wir ihn heute kennen. Man orientierte sich dabei an den Pariser „Grands Boulevards“, vor allem imposante öffentliche Bauten sollten der neuen Ringstraße großstädtisches Flair verleihen. Schaut man auf alte Fotos, so bot der Ring bald tatsächlich ein prachtvolles Bild – ein Charakter, den er heute leider über weite Strecken verloren hat.

Der Ring war aber nur ein Projekt in einer Stadt, die sich rasend schnell entwickelte. Neue Stadtteile entstanden oder wurden eingemeindet (z.B. Ehrenfeld oder Nippes), um die Jahrhundertwende kam die Elektrifizierung, Hauptbahnhof (ab 1886) und Hohenzollernbrücke (ab 1907) wurden gebaut – und nach über 600 Jahren Bauzeit wurde 1880 der Kölner Dom fertig gestellt.

Natürlich hatte die „Töchterschule“ Anteil an dieser Modernisierung – nicht nur, weil die Schülerinnen auf ihrem Schulweg ständig den Baustellen in der wachsenden Stadt begegneten. Die meisten von ihnen kamen immer zu Fuß zur Schule, weil sie in der Nähe wohnten. Mit dem Rad kamen viele erst in späteren Zeiten – denn bis 1896 war Radfahren in der Stadt verboten. Zunächst gab es aber auch gar keine Alternativen. Erst 1877 wurde mit der „Pferdebahn“ das erste öffentliche Verkehrsmittel eröffnet, spätestens 1882 fuhr sie auch durch die St. Apern-Straße. Jetzt hätten die Schülerinnen bis vor die Schultür fahren können, doch für die meisten war das zu teuer. Andere liefen – oder rannten – aber auch viel später noch zur Schule, weil sie das von den Eltern gegebene Fahrgeld „einsparten“ und die so unterschlagenen Mittel in Süßigkeiten investierten.

Um die Jahrhundertwende zog das neuste Wunder der Technik auch in die Schule ein – die „Anstalt“ wurde elektrifiziert. War sie vorher von Gaslampen erleuchtet worden, so strahlten nun elektrische Glühbirnen. Doch so ganz war der neuen Technik offenbar noch nicht zu trauen. „Wenn bei stark besetzter Aula plötzlich das elektrische Licht versagte, könnte leicht größeres Unglück entstehen“ – so der Direktor in einem Schreiben an das Hochbauamt. Deshalb wurden zur Sicherheit auch Notlampen mit Kerzen angebracht werden.

„Königin Luise“

Über Jahrzehnte hinweg hatte die Schule noch keinen Namen, sie war eben die (erste und einzige) „Städtische Höhere Töchterschule in der St. Apern-Straße". Erst als 1902 eine zweite städtische Mädchenschule eingerichtet wurde, brauchte es einen Namen. So wurde im Jahr 1907 die neue Schule nach der Großmutter des regierenden Kaisers „Kaiserin Augusta" benannt, die ältere nach der legendären preußischen Monarchin „Königin Luise", deren 100. Todestag kurz bevor stand (1910). „Die Bezeichnungen sollten ein Andenken sein an die beiden hochseligen Fürstinnen unseres Herrscherhauses, die in ganz hervorragendem Maße geeignet seien, der heranwachsenden weiblichen Jugend als leuchtendes Vorbild zu dienen“ - so die Begründung.

„Seine Majestät der Kaiser hat durch Erlaß huldvoll zu gestatten geruht, daß die „Städtische Höhere Mädchenschule I“ den Namen Ihrer Majestät, der hochseligen Königin Luise, in der Bezeichnung Königin-Luise-Schule führe.“ Dieser Name war wenig spektakulär, aufgrund eines regelrechten „Luise-Kultes“ hießen sehr viele Mädchenschulen in Preußen so – in Essen, in Berlin, in Königsberg. Aber natürlich „hat die Anstalt diese Auszeichnung in freudiger Dankbarkeit mit dem Gelöbnisse übernommen, (…) mit besonderer Liebe und Treue vaterländische Gesinnung und deutsche Tugend und Tüchtigkeit zu pflegen.“

Zur feierlichen „Taufe" erhielt die Schule vom Kaiser persönlich ein Geschenk, und zwar ein Bild der Namenspatronin. Und seit dieser Zeit war auch im Foyer der Schule „eine Frauenbüste angebracht, Kopf und Hals in Schleier gehüllt. Königin Luise, Namenspatronin unserer Schule.“ Dort erlitt sie das Schicksal vieler Denkmäler – wie eine Schülerin der 1920er Jahre beschreibt: „Still verstaubte sie über unseren Köpfen. Ein Relikt der Gründerzeit.“

Auch im neuen (mittlerweile nicht mehr neusten) Schulgebäude der KLS hängt ein Bild der Königin Luise. Es handelt sich um eine Kopie des ikonischen Gemäldes von Gustav Richter von 1879. Das Original befindet sich im Wallraf-Richartz-Museum, die Kopie wurde der Schule vom Förderverein gestiftet.

Und heute scheint sie doch ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu erfahren als früher:...

Doch wie stehen wir heute – nach 150 Jahren Schulgeschichte – zu unserer Namenspatronin? Wie war noch einmal die Begründung für die Namensgebung? „In ganz hervorragendem Maße geeignet, der heranwachsenden weiblichen Jugend als leuchtendes Vorbild zu dienen“? Heutzutage setzen wir uns kritisch auseinander mit den Vorbildern, die uns die Geschichte präsentiert, mit den Namensgebern von Plätzen, Straßen, Schulen. Und das ist oft auch dringend nötig.

Als preußische Monarchin steht sie für eine überkommene Staatsform, für einen vergangenen Staat, für eine nationalistische, militaristische, chauvinistische Gesellschaft. Der Orden des „Eisernen Kreuzes“, das Symbol des deutschen Militarismus, wurde 1813 an ihrem Geburtstag gestiftet; der monarchistische, erz-konservative „Luisenbund“ – Frauenorganisation des Frontkämpferbundes „Stahlhelm“ - wählte sie als Namenspatronin. Auf den ersten Blick scheint uns mit ihr außer der Geschichte (hoffentlich) nichts mehr zu verbinden.

Auf den zweiten Blick scheint dagegen nicht oder wenigstens nicht nur ihre Person ein Problem zu sein, sondern das, was man aus ihr gemacht hat. Aufgrund ihrer Schönheit, ihrer Anmut, ihres tragischen Todes in jungen Jahren hat sich sehr bald ein Mythos um die „Königin der Herzen“ gebildet. Diesen Mythos hat dann jede Generation für ihre Zwecke und ihre Bedürfnisse genutzt und verändert. „Tatkräftige Monarchin“ oder unpolitisches „Musterbild häuslicher Sittlichkeit“, „preußische Märtyrerin“, deren Tod es am „Erbfeind Frankreich“ zu rächen galt, oder „Engel des Friedens“, „Ahnherrin des Kaiserreiches“ oder „Hoffnung der preußischen Reformer“. Die Deutungen sind so unterschiedlich wie ihre Porträts zu Lebzeiten, von denen kaum eines dem anderen gleicht.

Wer war die Frau hinter den Mythen? Kann sie heute noch „ein leuchtendes Vorbild für die (weibliche) Jugend“ sein? Oder nur ein „Gegenbild“? Oder ein lehrreiches Beispiel für die Subjektivität historischer Deutung? Das kritisch zu untersuchen könnte vielleicht interessant sein.

Der Weg zum „multifunktionalen Schulzentrum“

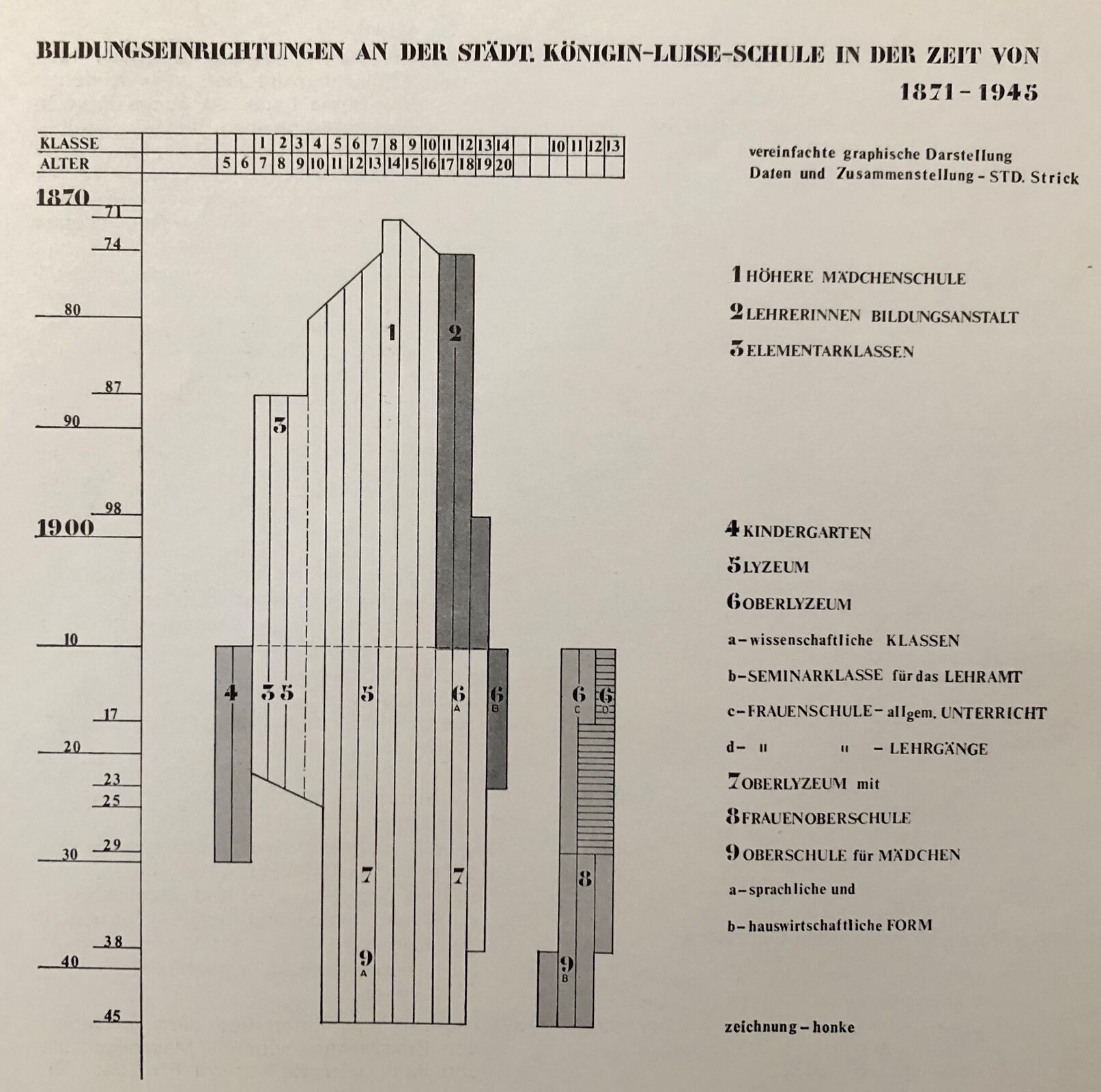

War das Mädchenschulwesen in Köln bisher vor allem zahlenmäßig ausgebaut worden, so kamen nun auch für die KLS maßgebliche strukturelle Veränderungen durch die Preußische Mädchenschulreform von 1908. Nun wurden die Bildungsgänge systematisiert, weitgehend an die der Jungenschulen angeglichen und somit deutlich aufgewertet. Dabei scheint es so, als ob man beiden Strömungen in der Mädchenbildung gerecht werden wollte – der neuen, die auf Gleichberechtigung abzielte, und der alten, die eine „traditionelle“ und „frauenspezifische“ Bildung vertrat.

Ab sofort konnten auch Mädchenschulen zum vollwertigen Abitur führen und damit den Absolventinnen den uneingeschränkten Zugang zu allen Studiengängen ermöglichen. Das galt allerdings nur für „Studienanstalten“, wie es sie etwa an der Kaiserin-Augusta-Schule gab, am Lyzeum Lindenthal und an der Merlo-Mevissen-Schule (die von Beginn an als Mädchengymnasium geplant worden war).

Die KLS war dagegen der „traditionelle“ Schultyp: ein Oberlyzeum mit Lehrerinnenbildungsanstalt. Mit dem Abschluss war nun auch hier die Zugangsberechtigung zur Universität verbunden, allerdings nur für Lehramtsstudiengänge an der Philosophische Fakultät. Dies setzte traditionelle Strukturen und Muster der Frauenbildung fort, und dieser traditionelle Weg wurde sogar noch ausgebaut. Neben das wissenschaftliche Oberlyzeum konnte nun – neu – eine zweijährige Frauenschule treten. Konzipiert war sie als eine Art „weiblicher“ Berufsfachschule – nach „weiblichen Prinzipien“ (Vermeidung von Abstraktion), in dem „weiblichen Wesen“ naheliegenden Fächern (Pädagogik, Kinderpflege, Hauswirtschaft), im Hinblick auf „weibliche Berufungen“ (Ehefrau, Hausfrau und Mutter) und sogenannte „Frauenberufe“. Zum letzteren Zweck konnten verschiedene Lehrgänge angeschlossen werden zur Ausbildung technischer Lehrkräfte.

Die höheren Mädchenschulen waren aber nicht als in sich einheitliche und klar voneinander abgegrenzte Schultypen konzipiert, sondern als „multifunktionale Schulzentren“. Sie konnten verschiedene Angebote machen und kombinieren. An der KLS sah das folgendermaßen aus:

Kernstück war das Lyzeum, die abgeschlossene siebenjährige höhere Mädchenschule vom vollendeten neunten bis zum vollendeten sechzehnten Lebensjahr. Vorgeschaltet waren drei Elementarklassen (Grundschulklassen) und sogar ein Kindergarten. Auf das Lyzeum folgte das dreijährige Oberlyzeum zur wissenschaftlichen Ausbildung, darauf eine anschließende Seminarklasse zur theoretischen und praktischen Ausbildung als Lehrerin. Neben dem Oberlyzeum gab es die zweijährige Frauenschule, an sie schlossen sich Lehrgänge an zur Ausbildung als Turn-, Nadelarbeits-, Hauswirtschafts- und Sprachlehrerin sowie als Kindergärtnerin. Für die Frauenschule wurde das Schulhaus durch einen unmittelbar angrenzenden Neubau erweitert.

Das Jahr 1908 hatte demnach viel Neues gebracht – in der Praxis aber blieb für die nächste Zeit auch vieles beim Alten. Und auch dies betraf nur einen sehr geringen Teil der Schülerinnen. Über 90 Prozent der Mädchen (wie auch der Jungen) besuchte ohnehin nur die Volksschule, nur etwa 4 Prozent ein Lyzeum als höhere Schule. Davon wiederum setzte nur etwa ein Viertel den Schulbesuch in der Oberstufe fort - ein Bruchteil an Studienanstalten, die allermeisten (über 80 Prozent) an „traditionellen“ Schulen wie der KLS (Oberlyzeen oder Frauenschulen). Dementsprechend gering blieb auch für lange Zeit die Zahl der Abiturientinnen - ohnehin machten nur etwa 1-2 Prozent der Kinder eines Jahrgangs Abitur.

Für die allermeisten Schülerinnen der KLS stand zu diesem Zeitpunkt eine berufliche Tätigkeit außer Frage, die Lebensperspektive konzentrierte sich vor allem auf die Rolle als Hausfrau und Mutter eines bürgerlichen Haushalts. Für die wenigen anderen boten sich nun mehr Möglichkeiten – doch sie blieben im Vergleich zu den Jungenschulen noch durchaus überschaubar und ebenfalls traditionellen Denkmustern verhaftet. Der Besuch der vorletzten Klasse des Lyzeums (9. Klasse) ermöglichte etwa eine Tätigkeit als Post- oder Telegraphengehilfin. Das Schlusszeugnis des Lyzeums (10. Klasse) berechtigte zum Besuch des Oberlyzeums oder zur Lehrerinnenprüfung in technischen und künstlerischen Fächern, ähnlich wie die Lehrgänge der Frauenschule. Möglich war auch der Eintritt in den mittleren Dienst des Bibliothekswesens oder in die Königliche Gärtneranstalt. Die bestandene Lehramtsprüfung der Seminarklasse schließlich eröffnete den Weg zur Universität, aber nur für die Philosophische Fakultät mit dem Ziel der Lehramtsprüfung.

Schulalltag im Kaiserreich

Während wir über die äußere Entwicklung der Schule relativ gut informiert sind, wissen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vergleichsweise wenig über ihr „Innenleben“. Wie war der Alltag der Schülerinnen im Privaten und in der Schule, wie waren ihr Werdegang und ihre Lebensperspektiven? Dasselbe gilt für die Lehrer, über den Umgang miteinander, die konkrete Gestaltung des Unterrichts. Lag die Bedeutung der Schule vor allem darin, ein monarchistisches, nationalistisches, chauvinistisches Weltbild zu vermitteln und zu zementieren? Oder gab sie ihren Schülerinnen auch das Selbstbewusstsein und die Mittel für ein selbstbestimmtes Leben und hatte damit ihren Anteil am Weg zur Gleichberechtigung der Frau? All dies wäre erst noch zu untersuchen, vielleicht an exemplarischen Beispielen.

Informationen haben wir gegenwärtig vor allem zu dem, was sich in Zahlen, Fakten und Ereignissen niederschlug. Manches davon erscheint uns fremd, vieles ist aber doch ähnlich wie heute. Der Unterricht erfolgte in Klassen, auch in der Oberstufe, ein Kurssystem gab es noch nicht. Die Klassen des Lyzeums waren durchnummeriert von X (erste Elementarklasse) bis I (Abschlussjahrgang des Lyzeums), im Oberlyzeum ebenso von III bis I. Die Klassenstärke war ähnlich wie heute (um die 30) – aber nur in den höheren Klassen. In den unteren (X bis IV) saßen manchmal bis zu 45 Schülerinnen. Die Fächer entsprachen im wesentlichen unseren heutigen, nur manchmal hießen sie anders oder machten ein begrenzteres Angebot („Singen“ statt „Musik“, „Zeichnen“ statt „Kunst“). Der Schwerpunkt lag wie heute auf den Hauptfächern, aber im Lyzeum vor allem auf Deutsch und den Fremdsprachen (4-6 Stunden), weniger auf Mathematik (3 Stunden). Erste Fremdsprache war Französisch (ab VII), Englisch kam erst später dazu (ab IV).

Die Ferien waren ein bisschen anders verteilt als bei uns, aber ähnlich lang: Osterferien (2 Wochen), Pfingstferien (10 Tage), Haupt- bzw. Herbstferien (6 Wochen), Weihnachtsferien (2 Wochen). Anders als bei uns begann das Schuljahr aber nicht im Sommer, sondern nach den Osterferien im April. Und es gab (zumindest in etwas späterer Zeit) keine Schulhalbjahre, sondern „Trimester“ – also dreimal Zeugnisse.

Entsprechend der konfessionellen Verteilung in Köln war die weit überwiegende Zahl der Schülerinnen katholisch, nur eine Minderheit evangelisch. Von Beginn an besuchten aber auch jüdische Mädchen die KLS in großer Zahl, ihr Anteil lag oft bei über 10 Prozent. Damit waren sie, gemessen an der Gesamtbevölkerung, deutlich überrepräsentiert; offensichtlich waren jüdische Eltern in besonderem Maße an höherer Bildung auch für ihre Töchter interessiert. Dies hing zusammen mit dem ausgeprägten Streben nach sozialem Aufstieg, nach Assimilation und Integration. Sie machte in dieser Zeit erhebliche Fortschritte, trotz des sehr wohl in Staat und Gesellschaft verbreiteten Antisemitismus. Wie viel davon auch an der KLS zu spüren war, wäre noch zu untersuchen. Zumindest aber gab es hier – anders und früher als an anderen Schulen – jüdischen Religionsunterricht durch Religionslehrer der jüdischen Gemeinde. Und nicht zu vergessen ist, dass es in dieser Zeit auch nennenswerte religiöse Ressentiments anderer Art gab, nämlich zwischen Katholiken und Protestanten. Eine Anekdote berichtet uns, dass noch in viel späterer Zeit, in den 1930er Jahren, eine katholische Schülerin keinesfalls neben einer evangelischen sitzen wollte. Als sich dann ein jüdisches Mädchen zwischen sie setzte, hatten beide damit kein Problem.

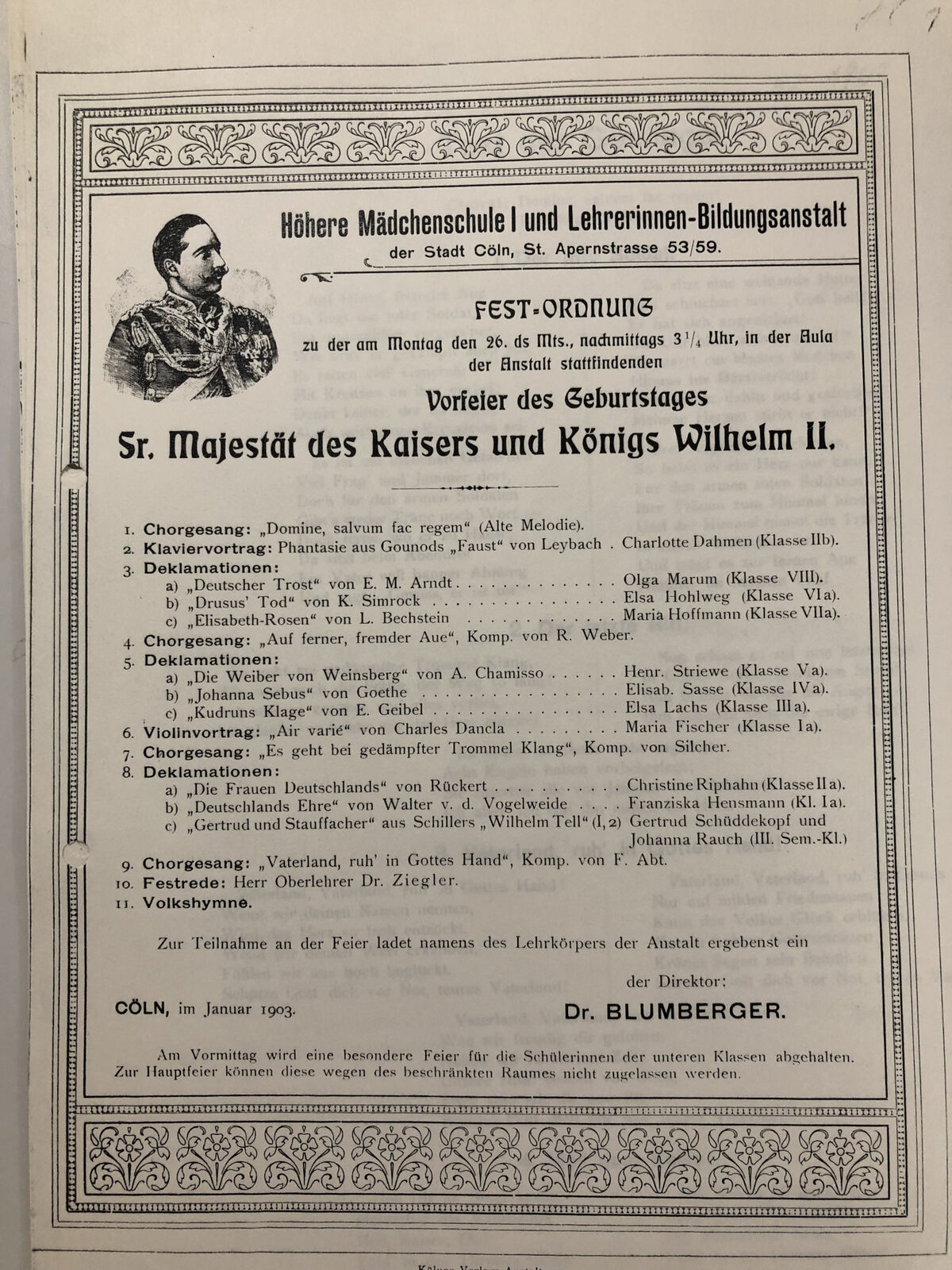

Neben den üblichen Schulfeierlichkeiten (z.B. der Weihnachtsfeier) und Schulveranstaltungen (Liederabende oder Theateraufführungen) galten die Feiern vor allem der nationalen Sache und dem Kaiserhaus. Alljährlich wurde der Geburtstag des Kaisers in der Aula gefeiert. Darüber hinaus gab es unregelmäßige Jubiläumsfeiern, z.B. 1913 „die vaterländische Feier zur Erinnerung an die glorreiche Erhebung Preußens im Jahr 1813.“

Man darf zudem davon ausgehen, dass die (einzige oder in späterer Zeit älteste) Kölner Mädchenschule bei allen großen öffentlichen Feierlichkeiten repräsentierte, etwa bei der Einweihung des Kölner Doms 1888 oder der Hohenzollernbrücke 1911. Sicher bezeugt ist uns das anlässlich des Besuchs Kaiser Wilhelms II. in Köln 1891. „Am Abend des 4. Mai wurde unserer Stadt die hohe Ehre zu teil, unseren Allergnädigsten Landesherrn, den Kaiser und König Wilhelm II., in ihren Mauern empfangen zu dürfen. Bei dem Ritt, den Se. Majestät am folgenden Tage durch einen Teil der Stadt unternahm, hatte die Anstalt an einem Platze in der Neustadt Aufstellung genommen, um hier dem allgeliebten Fürsten ihre Huldigung darzubringen. Der Unterricht wurde an diesem Tage ausgesetzt.“ Im Schuljahr 1903/04 „nahmen die Schülerinnen der oberen Klassen bei der Einweihung der Denkmäler der Kaiserin Augusta und des Kaisers Friedrich Aufstellung auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring“.

Die KLS im Krieg

Kurz nach Beginn des Schuljahres 1914/15 brach der 1. Weltkrieg aus, nicht zuletzt als Folge der nationalistischen, aggressiven, martialischen Politik des wilhelminischen Deutschland. Auch die KLS war unmittelbar betroffen. Mit der Mobilmachung wurden die ersten fünf Lehrer sowie zwei Mitglieder des Kuratoriums zum Heer eingezogen. Weitere sollten folgen, ebenso Väter, Onkel und Brüder von Schülerinnen. Zahlenmäßig genauer fassen können wir dies in unserer Überlieferung eine Generation später bei den jüdischen Schülerinnen. Mindestens die Hälfte, wahrscheinlich sogar weit mehr ihrer Väter hatte an der Front gekämpft. Viele wurden verwundet, seelisch und körperlich fürs Leben gezeichnet, und nicht wenige starben im Krieg. In den Familien aller anderen Schülerinnen wird dies nicht anders gewesen sein.

Auch der Schulalltag „stand nun unter dem Eindruck der Kriegszeit. Das Schulhaus diente zum Einkleiden von Mannschaften und zum Ausgeben der Waffen sowie als Sammelplatz für den Unterricht, den Appell und die Paroleausgabe.“ In der Schule fand „eine Kriegsdenkfeiern statt, bei welcher der Direktor im Anschlusse an einen Vortrag über den Tod für das Vaterland ernste Mahnungen an die Zuhörenden richtete.“ Die Weihnachtsfeier wurde mit einem vaterländischen Festspiel kombiniert.

Anders als an den Jungenschulen bestand bei den Schülerinnen keine Gefahr – oder aus der Perspektive der Zeit: keine Chance – auf einen Einsatz an der Front. Lehrerinnen und Schülerinnen waren aber auf andere Weise bemüht, „ihre freie Zeit unablässig in den Dienst der vaterländischen Sache zu stellen“. Als „Kriegshilfe“ sammelten sie Spenden für Verwundete, „bereiteten ihnen in den Lazaretten (z.B. auch im großen Saal der Flora) an Sonn- und Feiertagen durch Lieder- und Gedichtvorträge und Verteilung von Liebesgaben eine freundliche Stunde, beteiligten sich an Bahnhofsdienst, an Familienpflege, Kinderhorten und besonders an der Fürsorge für ausrückende Truppen und für die im Felde kämpfenden Krieger“, denen in regelmäßiger Folge Liebesgaben geschickt wurden, bildeten eine Nähstube, in der Bekleidungsgegenstände und wärmende Decken hergestellt wurden zur Unterstützung von Flüchtlingen vor allem in den östlichen Landesteilen, und sie sammelten Gold für die Reichsbank zur Finanzierung des Krieges in erheblichen Größenordnungen.

Für den weiteren Verlauf des Krieges fehlen uns zur Zeit noch konkrete Nachrichten. Man darf aber davon ausgehen, dass mit fortschreitender Dauer und der Verschlechterung der Lage an den Fronten auch die Schulgemeinde immer stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde. Steigende Zahlen von Gefallenen und Verwundeten, Nahrungsnot, Kriegssandalen statt ordentlicher Schuhe, umgearbeitete Kleidung, Steckrübenwinter, steigende soziale und politische Spannungen sind uns in anderen Zusammenhängen überliefert.

Die von Mangelernährung geschwächte Bevölkerung wurde ab 1918 zusätzlich Opfer einer großen Pandemie, der Spanischen Grippe. In drei Wellen verbreitete sie sich bis 1920 in rasender Geschwindigkeit weltweit, insgesamt sollen ihr zwischen 20 und 50 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sein. Die Infektionszahlen in Köln – auch an der KLS – waren enorm, ebenso die Opferzahlen. Die öffentliche Diskussion kreiste um Maskenpflicht, Schulschließungen, Verlängerung der Ferien – in einer Weise, die uns angesichts der Corona-Pandemie auf unangenehme Weise vertraut erscheint.

Literatur:

- Festschrift zur Hundertjahrfeier der Städtischen Königin-Luise-Schule Köln, Köln 1971.

- Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Band 4, 1870–1918, hrsg. v. Christa Berg, München 1989.

- Voss, Ludwig: Geschichte der Höheren Mädchenschulen, Opladen 1952.

- Schuljahresberichte (DIPF/BBF/Archiv Berlin).